上海地铁4号线工程设计与施工新技术

- 东莞至惠州城际铁路隧道安全风险评估与管理

- 高层建筑给排水系统安装施工技术

- 高层建筑施工质量的五个控制要点

- 房屋建筑工程质量问题、原因和防止措施

- 地下停车场防水工程施工质量预控措施

- 试析绿色施工技术在建筑工程中的应用

- 施工企业预算管理措施及案例分析

- 岩溶地区隧道施工综合预报技术案例分析

- 预制块镶面现浇混凝土隧道洞门施工方法

- 建筑施工模板应用技术简析

内容提示:地铁4号线工程在上海轨道交通规划网中的地位举足轻重,本文结合该工程的建设情况,简单介绍了方案中线路设计、换乘方式和盾构穿越地下墙时所体现的新思路。详细总结了车站施工和盾构推进过程中为保护周围环境和控制地层移动,所采取的一系列科学合理的新技术和新措施。

延伸阅读:“八”字形线路 冻结法施工 地铁车站 换乘方式 玻璃钢纤维(GFRP)

【摘 要】地铁4号线工程在上海轨道交通规划网中的地位举足轻重,本文结合该工程的建设情况,简单介绍了方案中线路设计、换乘方式和盾构穿越地下墙时所体现的新思路。详细总结了车站施工和盾构推进过程中为保护周围环境和控制地层移动,所采取的一系列科学合理的新技术和新措施。(参考《建筑中文网》)

【关键词】地铁车站 “八”字形线路 换乘方式 玻璃钢纤维(GFRP) 冻结法施工 盾构上下重叠推进远程监控系统

1 前言

根据上海城市2050远景总体规划,最终规划轨道交通线路总长562Km,共21条轨道交通线,其中地铁11铁,轻轨10条。绝大多数成放射状,而明珠线二期(M4)与明珠线一期(M3)西部线路相结成环,是轨道交通系统中唯一的城市环线。它是联系其他线路的纽带,其主要功能是将其他轨道线路联系起来,使整个上海轨道交通网成为一个有机的整体。对于现阶段来说,地铁4号线首先要与已建的1号线、2号线、明珠一期线西部线路接轨,形成“申”字形轨道交通网络的基本骨架。本文将主要介绍地铁4号线工程建设过程中的设计及施工不同于以往的一些新的技术特点,以供交流。

2 地铁4号线工程概况

2.1 线路规模和走向

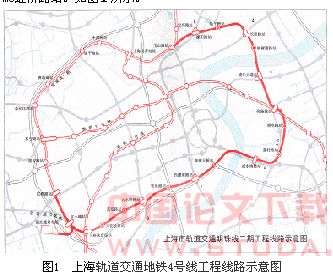

地铁4号线工程线路全长22.032KM,其中高架线1.25KM,其余均为地下线。共设17座车站,其中地下一层半站2座,地下二层站10座,地下三层站5座,平均间距为1.238KM。设停车场1座。M4工程线路走向为:M3宝山路站——溧阳路——临平路——长阳路——杨树浦路——浦东大道——张杨路——浦电路——蓝村路——浦东南路——南浦大桥——西藏南路——鲁班路——大木桥路——东安路——天钥桥路——上体场路——宜山路——M3虹桥路站。如图1所示。

图1 上海轨道交通地铁4号线工程线路示意图

2.2 建设工期及工程筹划

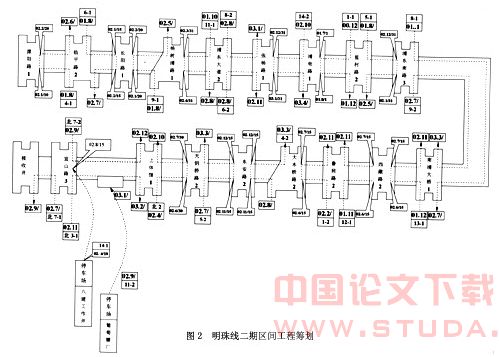

本工程建设年限为2000年初~2004年底,2004年底建成试通车,2005年完成运行设备调试,建设总共期为5年。各工程项目建设进度如表1所示,盾构的工程筹划如图2 所示。

表1 地铁4号线工程项目建设进度表

2.3工程地质与水文地质条件

沿线地铁车站一般埋深10~20m,基坑内土性以第①层填土、第②1层褐黄色粉质粘土、第②3层灰色砂质粉土、第③层灰色淤泥质粘土、第④层灰色淤泥质粘土为主。沿线区间隧道埋深一般在14~21m,隧道主要穿越第④层灰色淤泥质粘土以及第⑤1层灰色粘土为主。

浅部土层中潜水埋深浅,一般离地面0.3~1.5m,年平均地下水位离地面05~0.7m;第②3、③2、⑤2层地下水具有微承压水特征;⑦1、⑦2层中的地下水,为承压含水层,承压水头离地面埋深5.0~18.0m。

3 设计新特点

地铁4号线工程作为上海地铁规划中最重要的环线,城市平面投影完全落在内环线以内的中心城区,与已建、在建、将建地铁线有众多的交叉换乘,是上海地铁交通实现辐射功能的中枢,其是一个庞大的系统工程,涉及建筑、结构、机电、车辆、通信、信号、环控等多个方面。

3.1线路设计特点

1)成环,包括共环与独立成环。在初期运营时(2005-2015年),地铁4号线与已建好的明珠一期成环共营,远期(2030年以后)再考虑独立成环,中期阶段(2015-2030)考虑两者共存。由于前者17个车站全为地下,后者9个车站全为高架车站,针对不同时期的运营要求,既要考虑与明珠一期的设施与界限的兼容性,又要考虑今后的升级,这就意味着,地铁4号线的线路设计,是一个承前启后的设计,需要从建筑、结构、机电、信号、通信等多个方面考虑不同阶段的要求,关系是相当复杂的;

2)障碍条件多,线路设计限制多。上海属于典型的软土地区,又是中国工业化、城市近代化最早的城市,也是近十年来中国发展最快、城市基本建设投入最大的城市之一,地下新老构筑物众多,且存在很多不明障碍物,地面高层建筑、交通市政设施繁多,因地质条件差,大多地面建筑、构筑物都采用桩基(包括近年建造的多层和小高层),加之地铁4号线正好全部建在繁华的中心城区的地下,线路选择的一个基本原则是逢桩就让,遇到不可克服的障碍物也要让,这就决定了要最终选定一个符合功能要求的、满足车辆运行的、经济合理的路线是多么不容易的事情。

3)小半径区间多。产生小半径区间,一种原因是成环本身就决定的,因为从虹桥路站转到宝山路站的环转向近270度,由于某些转角偏大,甚至形成了曲线车站,如上体场车站;另一种原因,就是由于许多障碍物的限制导致的,比如从宜山路站、上体场站到蒲汇塘停车场方向去的线路,在不到1公里范围内其连续穿过明珠一期高架及内环高架的数个桥墩之间,由此产生了许多小半径区间及缓和曲线,半径最小的才150米,大的不过300米。过小的半径对盾构施工及车辆运行的要求都较高。

4)桥隧结合。正是由于前述地下线路与高架线路成环的特点,形成标高上的过渡,导致线路“上天入地”,在地铁4号线工程的两个端头,形成桥梁、隧道过渡(中间还有暗埋与光栅坡段)的线路特点。

5)局部线路上下变位重叠。在地铁4号线工程的浦东南路站-南浦大桥站区间及南浦大桥-西藏南路站区间,由于南浦大桥站周围存在密集的桥墩桥基(长桩),使得线路接近南浦大桥站时,水平方向空间不足,不得已改变线形,在近南浦大桥两端头井的二百多米范围内,两区间线路垂直重叠,用垂直空间换水平空间,形成地铁4号线一大特色。由于这个原因,其会形成南浦大桥站的上下重叠的侧式站台,并导致区间盾构施工的诸多难度。

6)局部线路“八”字形

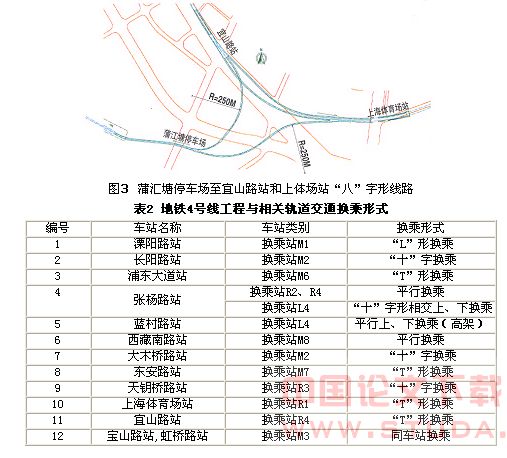

地铁4号线工程停车场选址于中山西路以西蒲汇塘以北处,其出入线以“八”字形分别在上海体育场站和宜山路站与正线接轨,见图3。出入场线右线接轨于宜山路站南端上、下行正线,然后线路以R=250m曲线跨下行正线后,穿过中山西路,在中山西路南侧设盾构工作井。此后线路采用明挖法,线路以R=150m的曲线接入车场。出入场左线接轨于上海体育场站西端下行正线出入场左线,随后以R=300m曲线下穿凯花公寓桩基,下穿中山西路,最后线路再以R=300m曲线折向出入场右线,与出入场右线并行接入车场。

3.2多种站型

地铁4号线的线路设计特点,从一定程度上决定了车站对站台的选择。多数车站为岛式站台车站,而象临平路车站,则为岛侧式站台车站,而由于前述的原因,在南浦大桥车站形成了上下重叠式侧式站台车站。从车站层数来说,由于标高的变化、地下开发及处理与其他地铁线路的关系等原因,形成以二层车站为主,兼有一层半(如溧阳路车站)及三层(如上体场车站,浦东南路车站)车站。

3.3换乘点多,换乘方式多样

地铁4号线线路的走向及其功能决定了其势必与规划路网中的诸多地铁、轻轨交通线相衔接,形成较多换乘点,17个车站中有11个车站与其他线路形成换乘,而在宝山路及虹桥路接轨段,实现与明珠一期的共线换乘。本工程以既定的规划路网为依据,因地制宜采取了多种换乘形式,如表2所示:

3.4 根据地铁现状及规划,解决连接设计

正是由于地铁4号线的环状、与其他线路多个相交的特点,需要解决其与已有线路、在建的及规划线路的连接问题。1)对于已有线路,地铁4号线在1好线上体馆车站处与上体馆车站实现T型换乘连接,前者的站台层穿过后者的站层下方,形成新老一体化结构。设计上采用了托换桩梁的方法对老车站结构的荷载托换,通过设后浇带的形式解决新老结构变形协调的问题,通过冰冻矿山法对穿越段进行穿越设计,形成了地铁4号线设计问题中最难的结构设计问题;在2好线东方路站,地铁4号线的张杨路站与2好线实现平行换乘,并利用东方路站的老地下连续墙结构作为围护及支撑受力结构,对既有线路的影响也是非常之大的,形成地铁4号线工程设计中又一突出的结构问题。2)对于在建线路,如地铁4号线与M8线在西藏南路站十字相交,由于两线具有同步实施的条件,则在此站采取了统一设计的方法,圆满解决二者的连接。3)对于规划线路,主要采取预留连接措施的办法。如对于宜山路车站,由于其与R4线相交,R4线盾构将在宜山路车站建成后,在车站底板下穿过,为方便以后盾构的成功穿越,在穿越处地下墙下部11.8米深度范围,采用玻璃钢纤维(GFRP)代替钢筋并采用低标号砼(C10)的设计方案;又如东安路车站,由于其与规划中的M7线相交换乘,因此在设计东安站时就预先考虑了十字换乘而在换乘段采用三层结构,以方面今后新老线路的顺利连接。

原文网址:http://www.pipcn.com/research/200807/8877.htm

也许您还喜欢阅读: